萧文飞

在湖南郴州苏仙桥遗址的古井里,曾出土过一批改写西晋历史认知的简牍——909枚西晋木简。

它们不是冰冷的文物,而是1700年前郴州人的“生活日记”:小到一户人家的田租数量,大到整个桂阳郡的产银规模;细到一条河流的源头,广到西域与南岭的书法共鸣。

这就是郴州晋简,一件既能让我们读懂西晋日常,又能解开中国书法演变密码的“活化石”。

古井里挖出的“西晋档案”

2003年底,郴州苏仙桥的建设工地上,考古人员意外发现了11口从汉代到宋元的古井。次年2月,在其中一口十号井里,909枚西晋木简(含残简)重见天日。

这些简牍不是零散的文字片段,而是西晋桂阳郡(今郴州)官府保存的“上计阶簿”存档副本——简单说,就是地方政府给中央提交的“政绩报告”,记录着人口、田租、山川、物产等关键信息,是研究中国古代“上计制度”的实物证据。

在此之前,全国出土的西晋简牍加起来不过十几枚,且多破碎残缺。郴州晋简的出现,直接填补了西晋地方史料的空白。

更特别的是,这是中国首次在长沙以南地区发现成批简牍,标志着简牍文化已向南推进300多公里,延伸到了南岭地区,与长沙走马楼三国吴简、龙山里耶秦简串联成“秦—三国—西晋”的完整文化链条,也让湖南“简牍文化中心”的地位有了支撑。

郴州晋简里的内容,堪称一部“西晋百科全书”:

物产方面:天上飞的黄雀、地上跑的牲畜、水里游的鲤鱼,一一记录在案,还原了当时郴州的生态。

产业方面:记载的“产银夫”达1748人——以当时郴州几万人的人口算,每20个人里就有1个从事银业,规模堪比“大型国企”,也印证了如今郴州矿产资源的悠久历史。

生活方面:祭祀习俗、改火仪式(古人换季改火的传统)、驿站里程,甚至“某户有老男65岁以上”的户籍细节,都让西晋不再是“八王之乱”“五胡乱华”的冰冷标签,而是有烟火气的鲜活社会。

由此可见,每枚晋简背后,都是一段具体的郴州往事。

从郴州晋简看西晋书法教育

郴州晋简不只是历史档案,更是西晋书法“全国统一教学”的见证。

对比郴州境内出土的三国吴简与西晋晋简,能清晰看到书体的演变:吴简是当时文人的私人文书,字体“粗犷随意”,像朋友间写信的“草稿体”(学界称“行狎书”萌芽);而晋简是官方档案,字体“工整规范”,更像现在的“公文体”(即“章程书”)。

这种差异,既体现了书体从自由到规范的进步,也暗示了西晋官方对书法的统一要求。

更令人惊讶的是“跨地域共鸣”:远在西部边陲的楼兰(今新疆),出土的泰始五年(269年)简牍,与郴州太安二年(303年)的晋简,书法风格几乎一致——哪怕楼兰残纸写在纸上,郴州晋简写在木简上,笔法、结构仍高度相似。

这意味着,西晋已形成“书法标准化推广”体系,甚至可能有“书法培训班”,确保各地官府文书的字体统一。

推动这一体系的关键人物,是西晋官员荀勖。他不仅是音乐律吕专家,更是钟繇书法的“首席推广官”。史载荀勖领秘书监时,“立书博士,置弟子教习,以钟(繇)、胡(昭)为法”,将三国书法家钟繇的字体定为官方标准。而荀勖是钟繇的外孙,自幼受钟繇书法影响,自然不遗余力地将其推广至全国——连西域边陲的小吏都在临摹钟繇笔法,郴州晋简的书写者(经笔迹分析约4-5人)风格统一,也证明他们经统一培训,是西晋书法教育规范化的直接成果。

郴州晋简,如何连接钟繇与“二王”

在书法史上,郴州晋简有一个无可替代的身份:连接“楷书鼻祖”钟繇与“书圣”二王(王羲之、王献之)的“活化石”。

我们对钟繇书法的认知,多来自《荐季直表》《贺捷表》等传世作品,但这些多是后人临摹本,早已失却原貌;二王的真迹更是早已失传,仅存勾摹本。而郴州晋简书写于300-303年,恰好介于钟繇(151-230年)与二王(王羲之303-361年、王献之344-386年)之间——比王羲之写《兰亭集序》(353年)还早50年,堪称二王书法的“爷爷辈”范本。

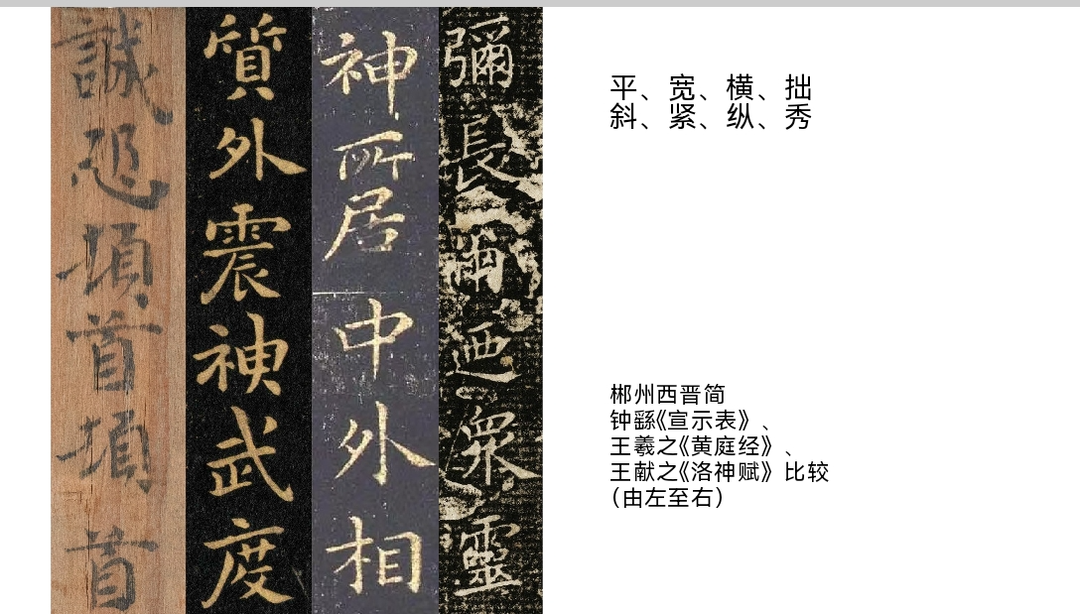

对比郴州晋简与钟繇《荐季直表》(学界公认最接近钟繇原貌的作品),能发现诸多“神似”:

笔法上,都用“直入起笔”“圆转转折”,没有后世唐楷的顿挫棱角;结构上,都呈“平、宽、横、拙”的特点,“县”“阳”“亭”等字的重心压得很低,“耳朵旁”下坠明显,透着古拙大气;风格上,晋简虽比钟繇字体略长(体现隶书“横势”向楷书“纵势”的过渡),但核心笔法一脉相承,堪称学习钟繇小楷的“最佳入门教材”。

我们通过郴州晋简,能穿透后世临摹本的“滤镜”,直接触摸西晋日常书写的真相——比如二王书法里的“纵势”,其实是在晋简“过渡体”基础上的优化;钟繇书法的“古拙”,也能在晋简的笔画里找到最真实的呼应。

如今,绍兴兰亭、山东临沂常因二王文化成为书法圣地,却无实物支撑;而郴州有晋简这“独一份”的实物,本可成为书法人“寻根”的圣地——可惜早年连不少郴州本地书法爱好者,都不知这份宝藏的价值。

晋简里的笔法演变:从“席地书写”到“伏案提笔”

郴州晋简还藏着一个书法“冷知识”:古人写字的姿势,决定了笔法的风格。

唐以前,没有高桌高椅,古人席地而坐,靠矮几书写,自然要“悬腕悬肘”——手腕悬空,线条更容易圆转流畅,这就是“使转笔法”。郴州晋简的笔画,转折处多圆融,内白空间开阔(比如“郡”“顿首”等字,越放大越显磅礴),正是“悬腕书写”的结果。

到了宋代,高桌高椅普及,人们开始“伏案书写”,手腕贴在桌上,“提按笔法”成为主流——起笔收笔轻重分明,转折处见棱角,字体也变得紧凑。比如赵孟頫的《三门记》,笔画顿挫清晰,就与晋简的圆转风格截然不同。

古书记载也印证了这一点:赵宧光《寒山帚谈》说“晋以前藉地而坐,书必就膝,悬掌不期悬而悬”;桂馥《杂朴》提到,古代学童写竹简,“不悬腕就够不到竹简,第一笔就得悬腕”。连清代学者杨守敬都发现,朝鲜、日本因保留矮桌,仍存汉唐悬腕遗法,书法更接近古人。

而郴州晋简的“使转笔法”,正是唐前书法的“活样本”——它告诉我们,为什么晋代书法能有“开阔大气”的气质,也让我们明白:学书法不只学笔画,更要懂古人的书写逻辑。

郴州晋简,等待更多人读懂它的价值

对大众而言,郴州晋简不是遥远的文物,而是能“连接过去与现在”的钥匙。

若你喜欢历史,它能让你看见西晋郴州的烟火气,不是教科书里的宏大叙事,而是“某户交了56亩田租”“某驿站有4个驿卒”的真实生活。

若你喜欢书法,它是避开“唐楷陷阱”、回归晋人笔法的捷径——用晋简笔法学钟繇,比用唐楷提按法更轻松,也能理解二王书法的源头。

对郴州而言,它是本地文化的“根”——从西晋的产银地到如今的矿产名城,从简牍里的山川到现在的郴州风貌,晋简让这座城市的历史有了可触摸的实物证据。

如今,郴州晋简静静陈列在郴州市博物馆,等待更多人读懂它的价值。

当我们拿起一枚晋简的仿制品,指尖触碰的不只是木头纹理,更是1700年前郴州人的生活,是中国书法演变的关键一页。

或许未来某一天,郴州会因这909枚晋简,成为更多人追寻历史与书法之美的“圣地”——毕竟,这里藏着西晋最鲜活的记忆,也藏着中国书法最本真的模样。

(作者系中国艺术研究院书法院学术部主任、博士生导师)

一审:何庆辉,二审:罗徽,三审:陈淦璋