湖南日报全媒体记者 刘家璇 赵倩倩

在郴州市苏仙区良田镇菜岭村,村民段元法家中一个毫不起眼的黝黑小竹筒里,珍藏着一份跨越时空的承诺。

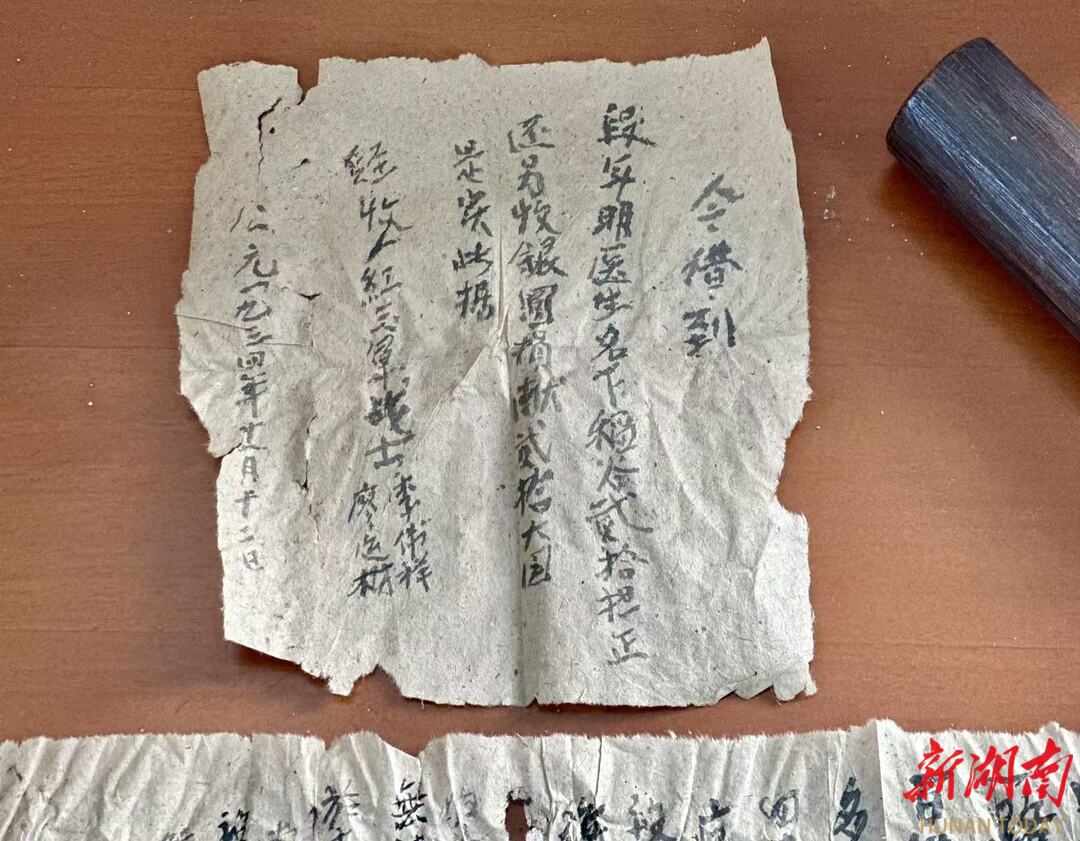

竹筒长仅13厘米,内里两张泛黄的毛边纸,其中一张正是91年前由中国工农红军红三军战士写下的借据。虽已起皱脆化,但墨迹遒劲清晰:“今借到段年明医生名下稻谷贰拾担正,还另收银圆捐献贰拾大圆,是实此据……”落款日期是公元一九三四年十一月十二日,经收人是红三军战士李伟祥、廖运材。

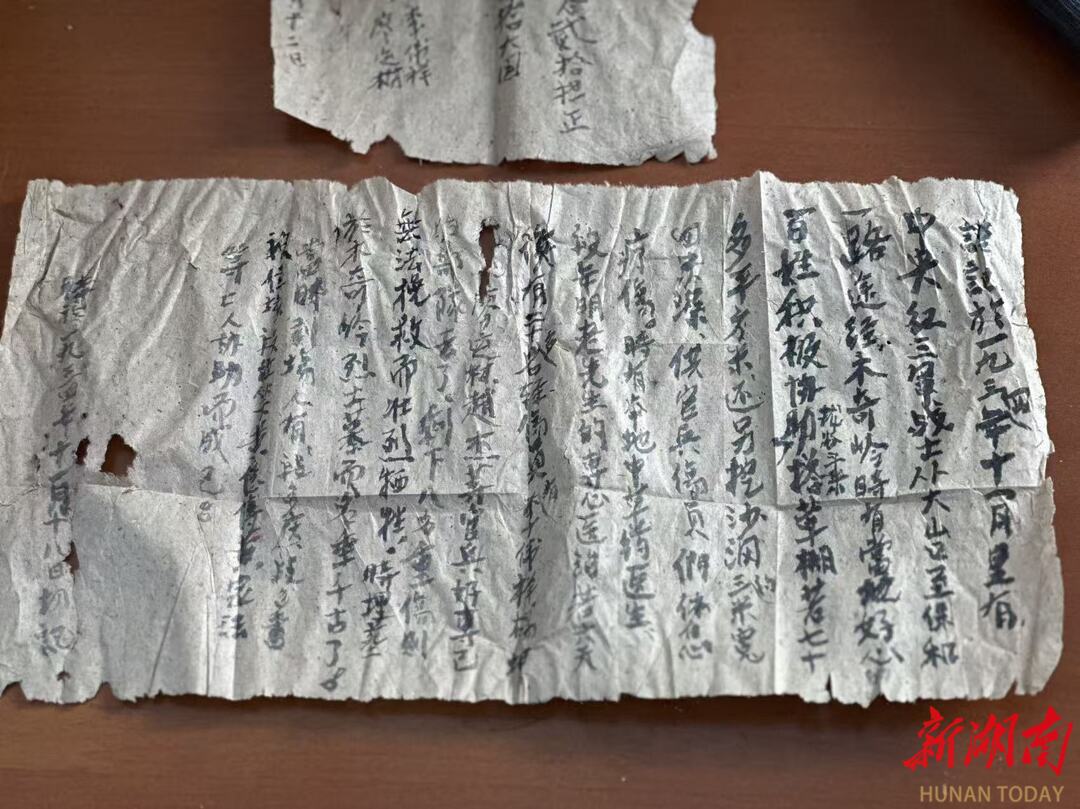

另一张字据则详细记录了村民帮助红军筹粮、救治伤员的经过:“一九三四年十一月里有中央红三军战士从大山口至保和,一路途经木奇岭时,有当地好心百姓积极协助拢谷斗米、搭草棚若七十多平方米,还另挖沙洞约三米宽、四米深,供官兵伤员们休息疗伤时,有本地中草药医生段年明老先生的专心医治若六天……”

风雪征途,秋毫无犯

1934年11月,中央红军长征突破国民党第三道封锁线后,其中一部在菜岭村后的木奇岭宿营。时值立冬,寒雨潇潇。官兵衣衫单薄,补给匮乏,但队伍纪律严明,宁露宿山头也不扰村民清净。

段元法的曾祖父段年明是位乡村郎中,当年目睹军队秋毫无犯,深受感动。

他主动打开粮仓,将自家的二十担稻谷(约合1000公斤)悉数捐借,更拿出积攒多年的二十块银元支援革命。

见红军伤员缺医少药,段年明还带领家人和乡亲,冒寒上山采药,日夜悉心疗护,连续六日不曾停歇。

队伍开拔前,红军战士郑重写下这张借据,交由段家保管。段年明常对子孙说:“这不是一张欠条,而是红军与老百姓的连心契。”

赤子之心,不求回报

“曾祖父临终前立下家规——不准兑换,要作为传家宝留给后代。”今年65岁的段元法忆及祖训,目光坚定。

数十年来,段家四代人恪守这一承诺。段元法道出了更深层的历史细节:“当时正值寒冬,战士们甚至连秸秆都不拿去铺。更重要的是,红军有铁的规矩——不动老百姓一草一木,还特别尊重我们!”

他回忆,当年村民们主动送去米菜,红军往往推辞,说“对不起,不能收”,最后总是百姓“压着”他们才肯打借条收下。

“红军是为老百姓打天下,我们发自内心支持他们,没想过要啥子回报!”段元法说。如今,菜岭村村民们仍年年带领子孙为红军墓扫祭除草,向下一代讲述那些年的红色故事。

苏仙区委党史研究室主任曹勇介绍,据郴县革命斗争史记载,1934年中央红军过境郴县期间,广泛接触当地群众12万余人,郴县县委组织当地群众为红军筹备粮食6万公斤,打制草鞋28000余双,救治红军伤病员417名。

91年过去,纸张已然泛黄,但墨迹依旧清晰如初,一如那段永不褪色的鱼水情谊。

一审:何庆辉,二审:罗徽,三审:陈淦璋